„Welche Minderheit wollen wir werden?“

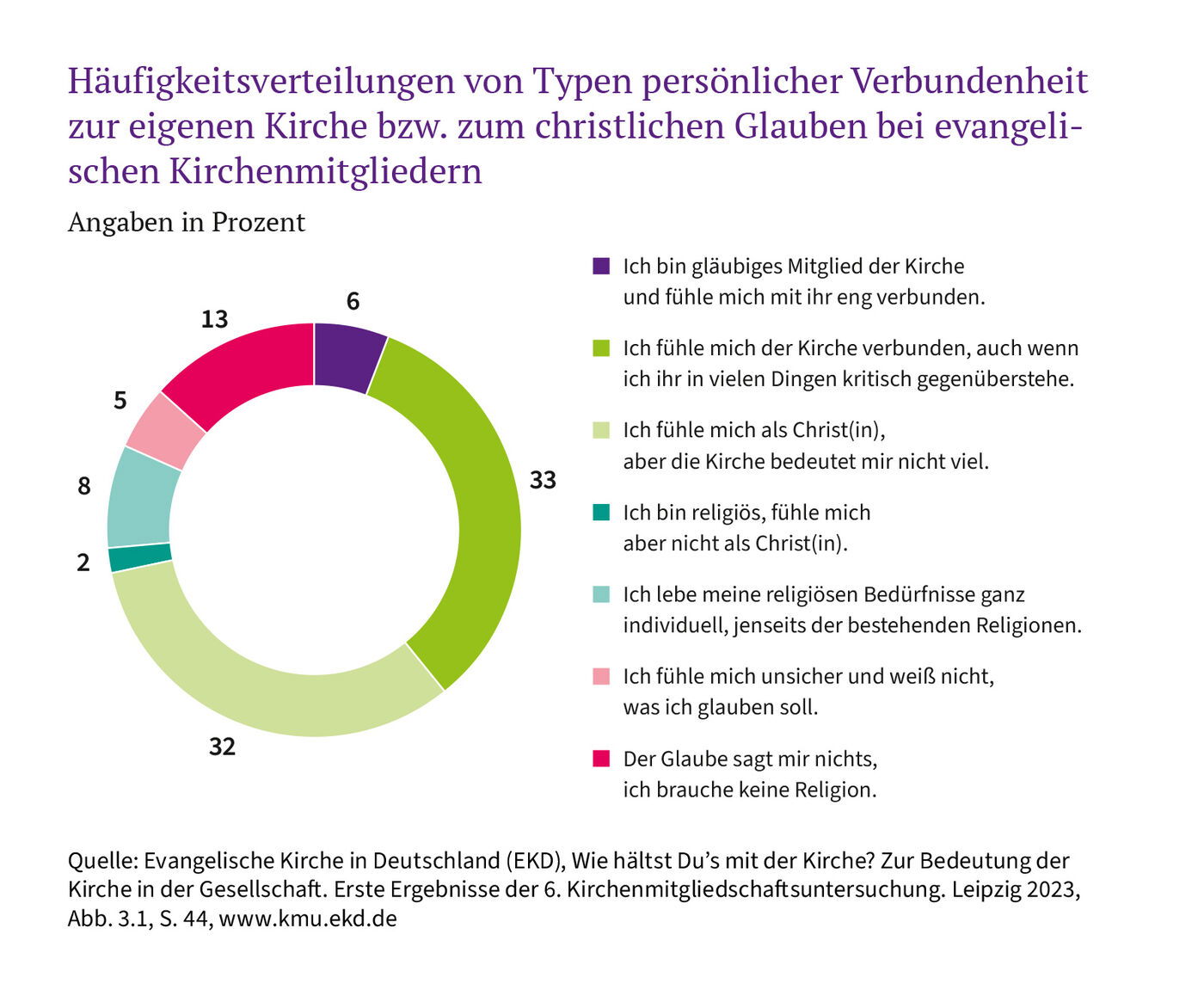

Wie ticken Kirchenmitglieder? Alle zehn Jahre beleuchtet die Evangelische Kirche diese Frage in einer groß angelegten Studie. Und nicht nur das: Auch Mitglieder anderer Konfessionen und Konfessionslose werden in den Blick genommen.

Loccum. „Welche Minderheit wollen wir werden?“ hat einer der Studien-Autoren seinen Vortrag bei einer Tagung in der Evangelischen Akademie Loccum überschrieben. Die Frage ist nicht mehr, wie die Kirche wachsen kann – sondern ob und wie es ihr gelingt, den Schrumpfungsprozess zu verlangsamen und für die Interessierten in einer mehrheitlich säkularen Gesellschaft gute Angebote zu entwickeln.

Die sechste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU 6) stand im Mittelpunkt der Jahrestagung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Dr. Tobias Kläden, der seitens der katholischen Kirche an der Untersuchung mitgewirkt hatte, nannte die Entwicklung der Mitgliederzahlen eine „Einbahnstraße in die Konfessionslosigkeit“. Anders als beispielsweise in den USA gebe es hierzulande keinen „religiösen Markt“, in dem auch Wachstum möglich sei. Insgesamt schwinde das Vertrauen der Deutschen in die Institutionen. Während Hochschulen und Universitäten vor der Justiz noch ganz gut dastünden, lägen die Evangelische und Katholische Kirche noch hinter der Bundesregierung – und hinter Diakonie und Caritas, die offenbar nicht automatisch den Kirchen zugerechnet werden.

Während das Vertrauen in die Katholische Kirche bei Evangelischen kurz vor dem Islam rangiert, genießt die Evangelische Kirche selbst bei katholischen Kirchenmitgliedern mehr Vertrauen als die eigene Kirche – allerdings fand die Erhebung vor der Veröffentlichung der Missbrauchs-Studie der Evangelischen Kirche statt. Dies dürfte insofern eine Rolle spielen, als die kirchlichen Skandale bei den potentiellen Austrittsgründen auf Platz 1 stehen. Bei den Gründen für eine Mitgliedschaft wiederum steht das Engagement für Arme, Kranke und Bedürftige ganz vorn – die Kernthemen von Diakonie und Caritas also.

Die Autorinnen und Autoren der Studie haben nicht nur einen Rückgang der kirchlichen Bindung, sondern der Religiosität allgemein festgestellt. Anders als lange angenommen gebe es also offenbar kein „angeborenes Grundbedürfnis nach Religion, Glauben, Spiritualität oder Sinnsuche“, sagte Tobias Kläden. Religion sei vielmehr ein kulturelles Phänomen, das aus dem Leben Einzelner, aber auch aus ganzen Gesellschaften verschwinden könne.

Während das Interesse an konfessionellen Unterschieden immer weniger ausgeprägt sei, gebe es zumindest bei den Gründen für eine Abkehr von der Kirche noch Nuancen zwischen Evangelischen und Katholischen. Während katholische Mitglieder sich oftmals über kirchliche Stellungnahmen ärgerten oder die mangelhafte Gleichstellung der Frauen beklagten, geht es bei den Evangelischen eher um die Ersparnis der Kirchensteuer oder die Erkenntnis, dass man die kirchlichen Angebote nicht in Anspruch nehme. Während Katholiken also eher inhaltliche Gründe anführten, stünde bei Evangelischen eher eine „Kosten-Nutzen-Abwägung“ im Vordergrund, erklärte der Soziologe Dr. Edgar Wunder.

Ein Dilemma sei, dass die Menschen weiterhin große Erwartungen an die Kirche(n) hätten, aber immer weniger bereit seien, sich an sie zu binden. Problematisch sei außerdem, dass diese Erwartungen immer weniger religiös begründet seien. Anders als ein Unternehmen könne die Kirche aber nicht einfach ihren Markenkern ändern oder ein anderes Produkt anbieten, „dann wären wir ja nicht mehr Kirche“, sagte Dr. Friederike Erichsen-Wendt, Referentin für Strategische Planung und Wissensmanagement im Kirchenamt der EKD. Andererseits sei es erfreulich, dass die Kirche den Menschen nicht egal sei. Die Studie könne daher helfen, auf einer guten wissenschaftlichen Grundlage die künftige Arbeit auszurichten. „Derzeit haben wir noch ein gutes Zeitfenster mit genügend Ressourcen und Akteur*innen, um Kirche wirklich zu gestalten“, so die Oberkirchenrätin. „Ich sehe das vor allem auch als eine Verpflichtung gegenüber den jungen Menschen in der Kirche und in unserer Gesellschaft.“

„Wir müssen unseren kirchlichen Alltag unterbrechen“

Die Menschen erwarten weiterhin viel von der Kirche. Allerdings vor allem hinsichtlich ihres sozialdiakonischen Engagements – und weniger in Glaubensfragen. Wie soll die Kirche damit umgehen?

Friederike Erichsen-Wendt: Zunächst einmal ist es erfreulich, dass Menschen die Kirche nicht egal ist. Sie benennen, was ihnen an der kirchlichen Arbeit wichtig ist. Im sozialdiakonischen Engagement der Kirchen kommt in die Tat, was Christ*innen glauben. Die Erwartungen von Menschen entsprechen insofern ja dem, wie Kirche sich auch selbst versteht. Die Herausforderung an kirchliche Organisationen entsteht dort, wo Menschen – modernitätstypisch – viel erwarten, ohne dass sie sich dadurch aber an die Organisation binden. Kirchen müssen jetzt und werden zukünftig noch viel mehr entscheiden müssen, an welchen Stellen sie investieren können. Das hat zum einen mit ihrer ökonomischen Situation zu tun, vermutlich aber noch viel mehr damit, dass es immer weniger Menschen geben wird, die verbindlich für kirchliches Leben einstehen.

Was bedeuten die schwindenden Mitgliederzahlen für die Zukunft von Gottesdiensten und Kirchenmusik?

Erichsen-Wendt: Etwa jedes achte Mitglied der evangelischen Kirche sagt, dass es den Kirchgang für wichtig hält. In den letzten 30 Jahren ist der Gottesdienstbesuch in evangelischen Kirchen um etwa 7 Prozent gesunken, das ist ein langsamer, aber stetiger Trend. Von den Menschen, die mehr als einmal im Jahr in den Gottesdienst gehen, tun dies fast 90 Prozent aus einem besonderen Anlass, etwa einer Taufe, Trauung oder Beerdigung. Menschen erwarten eine stimmige Atmosphäre und intellektuell ansprechende Predigten. Das sind konkrete Gestaltungsaufgaben, die sich nicht von selbst erledigen, sondern erhebliche Ressourcen und Kräfte binden – das ist aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen.

Interessant ist, dass es vor allem nach Auffassung von Konfessionslosen zum Christsein dazugehört, den Gottesdienst zu besuchen. Das macht deutlich, wie stark unsere Einstellung zu Religion und Glaube auch von mentalen Bildern geprägt ist: Der Gottesdienst ist auch dann ein öffentliches Symbol der christlichen Kirchen, wenn Menschen dort nicht hingehen. Das deutet auf die Frage hin, wo es eigentlich im öffentlichen Leben solche „Kennzeichen von Kirchlichkeit“ gibt, durch die Menschen Gelegenheit haben, dann und wann aufmerksam zu werden auf Kirche. Denn der herkömmliche, oft agendarische Gottesdienst ist eine Veranstaltung, die für sehr wenige Menschen von sehr hoher Bedeutung ist.

Die Rolle der Kirchenmusik ist in der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung im Rahmen einer Sonderstudie im Bereich der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) erforscht worden. Hier sind sowohl Mitwirkende als auch Chorleitende und Besucher*innen kirchenmusikalischer Veranstaltungen befragt worden. Kirchenmusik zeigt sich dabei als „Anker“ kirchlichen Lebens im Blick auf Mitglieder. Punktuell gelingt es auch, andere anzusprechen. Viele sind langjährig dabei und verfügen über einen hohen Bildungsabschluss. Kirchenmusik ist ein gutes Beispiel für eine sogenannte „sozioreligiöse Praxis“ in der Kirche: Menschen kommen zusammen und erleben im gemeinsamen Tun, auch in Gemeinschaft und Geselligkeit, etwas, was sie selbst als religiös qualifizieren.

Welche Schlüsse lassen sich noch aus der sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung ziehen? Oder herrscht in den Gemeinden jetzt vor allem Resignation?

Erichsen-Wendt: Die KMU 6 ist wichtig, um kirchliches Handeln auf allen Ebenen zu unterstützen, Veränderungen jetzt auf der Basis von Evidenzen und Erwartungen der Menschen mutig voranzutreiben. Derzeit haben wir noch ein gutes Zeitfenster mit genügend Ressourcen und Akteur*innen, um Kirche wirklich zu gestalten. Ich sehe das vor allem auch als eine Verpflichtung gegenüber den jungen Menschen in der Kirche und in unserer Gesellschaft. Sich jetzt in den vielen Geschäftigkeiten des kirchlichen Alltags zu unterbrechen, möglichst viele Haupt-, Neben- und Ehrenamtliche einzubeziehen und mit einem guten Gespür für die richtigen Geschwindigkeiten Entscheidungen dafür zu treffen, wie wir weiterhin Kirche sein können und wollen, ist unbedingt wichtig und entspricht auch dem, was Menschen jetzt von Kirche erwarten.