Lehrer Lämpel gab es wirklich

Die Darstellung der Archivmeldungen wird kontinuierlich verbessert. Sollten Sie Fehler bemerken, kontaktieren Sie uns gerne über support@systeme-e.de

„Her damit! Und in den Trichter, schüttelt er die Bösewichter“. Wenn Marianne Tillmann Besuchern demonstriert, wie in der Wilhelm-Busch-Mühle im Dorf Ebergötzen bei Göttingen früher das Korn gemahlen wurde, kommt fast unweigerlich die Frage nach Max und Moritz auf.

„Na klar“, sagt die Geschäftsführerin des Mühlen-Museums dann mit einem Augenzwinkern, „hier fanden auch die beiden bösen Buben ihr Ende, hier wurden sie zur Strafe für ihre Streiche vom Müller geschrotet.“

Den grotesken, schlimmen Tod von Max und Moritz hat Wilhelm Busch (1832-1908) natürlich frei erfunden. Dass sich der Zeichner und Dichter für seine weltberühmte Bildergeschichte vor 150 Jahren aber auch wahrer Figuren, Begebenheiten und Örtlichkeiten aus Ebergötzen bediente, steht hingegen außer Zweifel.

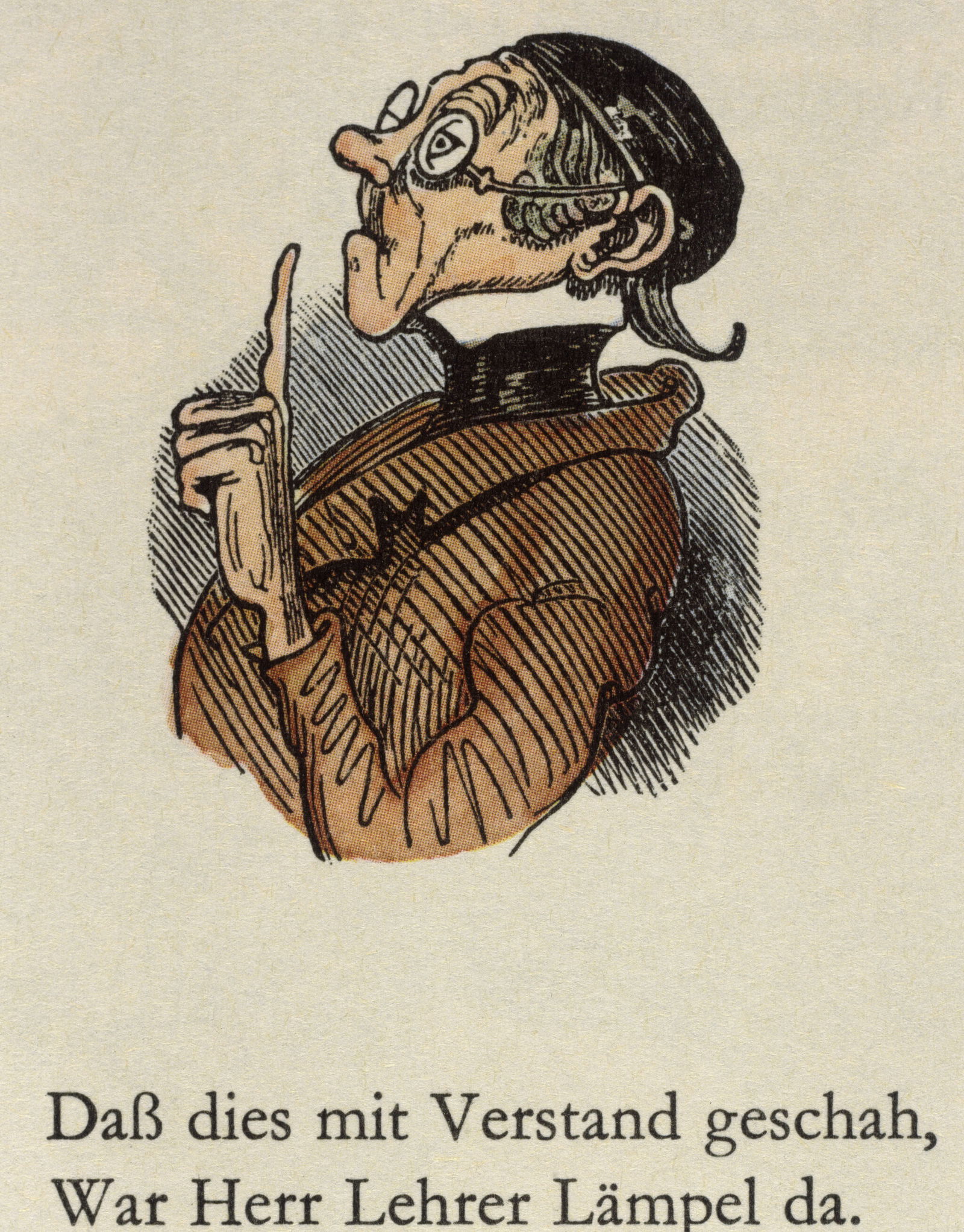

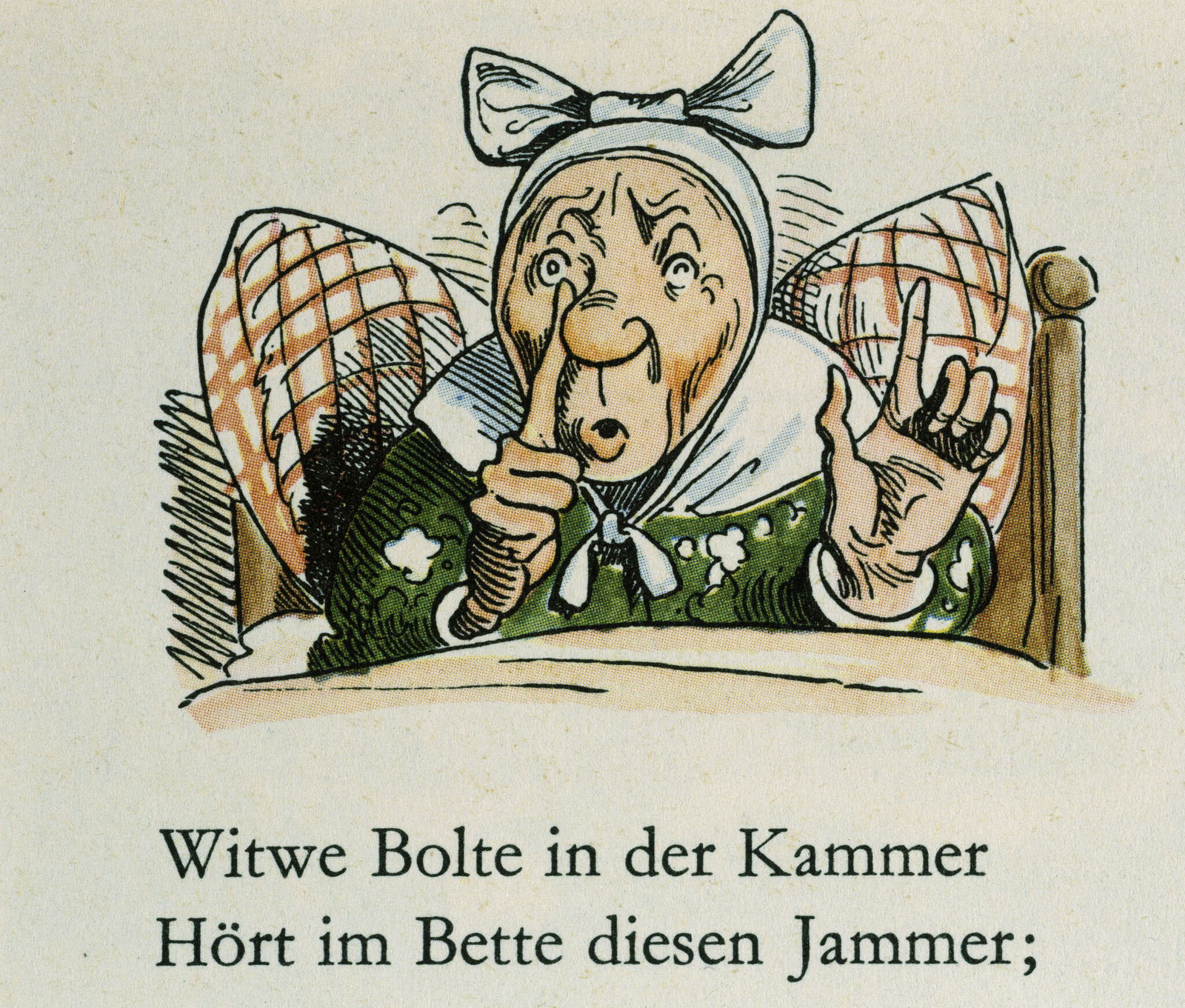

In der Mühlengasse, Marianne Tillmann zufolge ist das historisch belegt, stand nicht weit entfernt von der Mühle auch das Haus der Witwe Bolte. Auch den strengen Lehrer und Organisten gab es im Dorf - statt Lämpel hieß der Mann in Wahrheit allerdings Hase. Über das Bächlein Aue führt noch heute ein Steg ähnlich jenem, den die Lausbuben - „Ritzezratze! voller Tücke“ - ansägten, um dem Schneider Böck ein unfreiwilliges Bad zu bescheren. Der Schneidermeister lebte ebenfalls in Ebergötzen.

Fünf Jahre seiner Kindheit und Jugend - die schönste Zeit seines Lebens, wie er selber später sagte - verbrachte Busch in dem Dorf. Geboren 1832 in Wiedensahl im Schaumburger Land, wurde er als Neunjähriger einem Onkel zur weiteren Erziehung anvertraut, Pastor Georg Kleine in Ebergötzen. Anders als Buschs leibliche Eltern verfügten Kleine und seine Frau Fanny im Pfarrhaus über viel Platz. Sie erteilten dem jungen Wilhelm dort auch Unterricht.

Gleich in den ersten Tagen seiner Zeit in Ebergötzen freundete sich Busch mit dem gleichaltrigen Müllersohn Erich Bachmann an. Ihre gemeinsamen Erlebnisse wurden zur Grundlage von „Max und Moritz“. Die beiden Jungen spielten Verstecken in der Mühle, fingen Vögel mit Leimruten, rieben sich nach dem Baden in der Aue mit Schlamm ein und ließen sich in der Sonne trocknen, bis sie wie Brote mit Krusten aussahen.

Ein kleines Bleistiftporträt, das Wilhelm Busch im Alter von 14 Jahren zeichnete, zeigt den Freund als pausbäckigen, stämmigen, dunkelhaarigen Jungen - Vorlage für Max. Das gleichzeitig entstandene Selbstporträt Buschs weist eine deutliche Ähnlichkeit mit Moritz auf, die freche Haartolle eingeschlossen. Busch und Bachmann blieben ihr Leben lang beste Freunde.

Einige Literaturwissenschaftler wie die Busch-Biografin Gudrun Schury werten „Max und Moritz“ als gesellschafts- und zeitkritische Parabel, die die Spießbürgerlichkeit aufs Korn nahm. Den biederen Dörflern sei der Spiegel vorgehalten worden: dem Lehrer Lämpel mit hoch erhobenem Zeigefinger, Onkel Fritz mit Zipfelmütze im Bett, der Witwe Bolte mit ihrem Leibgericht - aufgewärmtem Sauerkohl.

In seinem Heimatdorf Wiedensahl dichtete und zeichnete Busch ab 1863 an „Max und Moritz“. Ende 1864 vollendete er die Geschichte. Für 1.000 Gulden verkaufte Busch die Rechte an den Münchner Verlag Braun & Schneider. Busch musste jede einzelne der knapp 100 Szenen seitenverkehrt auf Buchsbaumholz zeichnen. Die Arbeit zog sich über Monate hin. Im Oktober 1865 kam das Buch dann erstmals in den Handel, vor 150 Jahren.

Reimar Paul (epd)