Und ewig fallen die Bomben

Die Darstellung der Archivmeldungen wird kontinuierlich verbessert. Sollten Sie Fehler bemerken, kontaktieren Sie uns gerne über support@systeme-e.de

Der Wind lässt die Eingangstür mit einem lauten Knall ins Schloss fallen. Zitternd vor Angst verkriecht sich ein alter Mann in seinem Zimmer im Pflegeheim hinter dem Sofa, weil ihn das Geräusch an einen Schuss erinnert. Eine Bewohnerin, die während des Krieges oft nicht wusste, wie sie ihre Kinder ernähren sollte, hortet im Schrank neben ihrem Bett Obst und Brot: Auch 70 Jahre nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht tobt in den Köpfen vieler Kriegskinder noch immer der Zweite Weltkrieg. In Pflegeeinrichtungen werden sie oft von den Schatten der Vergangenheit eingeholt.

Experten zählen die Jahrgänge 1929 bis 1947 zu den Kriegskindern, die traumatisierende Erlebnisse hinter sich haben. „Die meisten haben sie in den zurückliegenden Jahrzehnten tief vergraben - jetzt steigen sie auf wie Blasen vom Grund eines Sees“, sagt Petra Scholz von der Bremer Heimstiftung. In der Stiftung, die zu den größeren Altenhilfe-Trägern in Deutschland zählt, kümmert sie sich um die Frage, wie Pflegende einstige Kriegskinder begleiten und ihnen nach belastenden Erlebnissen eine Hilfe sein können.

Bestimmte Reaktionen, Verhaltensweisen, Ängste und depressive Verstimmungen bleiben ihrer Familie und auch professionell Pflegenden oft unverständlich. „Wir stehen da noch ganz am Anfang, viele Kolleginnen sind überrascht davon, was da plötzlich passiert“, sagt Scholz. Allerdings sind längst nicht alle Kriegskinder betroffen. Etwa 40 Prozent hätten keine Probleme, sagt der Kasseler Altersforscher Hartmut Radebold, der mit 79 Jahren selbst ein Kriegskind ist. „30 Prozent konnten ihre belastenden Erlebnisse verarbeiten, weitere 30 Prozent sind schwer traumatisiert.“

Kleiner Junge im Januar 1945 in den Truemmern des Hauses unter denen seine Eltern nach einem Angriff mit V–2 Raketen durch die deutsche Luftwaffe begraben wurden. Bild: epd-bild / akg-images

Bombenangriffe, Feuerstürme, Flucht, Vertreibung, Vergewaltigungen, Hunger, Armut, zerstörte Familien: Tief verstörte Kriegskinder haben laut Radebold oft drei oder vier dieser Erfahrungen gemacht, „teilweise über Monate und Jahre“. Nach dem Krieg wurden die Traumatisierungen relativiert, verdrängt, abgekapselt, um überhaupt leben zu können. „Das war auch möglich, weil es erst mal um den Wiederaufbau ging. Viele Kinder sprachen nur noch von Abenteuer und nicht über Angst, Panik und Verzweiflung. Jetzt sind sie erschöpft vom Schweigen.“

Wenn die Verletzlichkeit mit hohem Alter steigt, bekommen die Dämonen wieder Macht, so beschreibt es Scholz. Und Radebold ergänzt: „Das Unbewusste ist zeitlos, wenn Schlüssel und Schloss passen, sind die Erinnerungen wieder da - so, als ob es heute wäre.“

Geräusche, Gerüche, Bilder: Es sind auslösende Momente wie der Knall einer Tür, die Sprachfarbe einer osteuropäischen Kollegin oder schwere Schritte auf dem Flur, die die Erinnerungen freilegen. Überlebende eines Konzentrationslagers können Duschen mit Gaskammern in Verbindung bringen. Feuerwerkskörper klingen wie Gefechtsfeuer, Sirenen wie Bombenalarm, Hundegebell erinnert an Gefangenenlager.

„Darauf sind die Pflegenden meist nicht vorbereitet“, hat der Psychiater und Psychoanalytiker Radebold beobachtet. „Schon in der Diagnose verbindet praktisch niemand Symptome wie Angst, Panik, Schlaflosigkeit, Depressionen, Beziehungsstörungen oder chronische Schmerzen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, die mit dem Krieg zusammenhängen.“

Der 16-jährige Berliner Luftwaffenhelfer Hans-Georg Henke nach seiner Gefangennahme durch US-Soldaten auf einem Gehöft in Grossrechtenbach. Bild: epd-bild/ akg-images

Die Bremer Altenpflegerin Elfie Maretzky kennt diese Symptome auch im ambulanten Einsatz, so etwa bei der Intimpflege: „Frauen pressen beispielsweise ihre Beine zusammen.“ Krankenschwester Lina Brunkhorst erlebt die Phänomene in der Klinik, besonders in der Nacht: „Dann sind alle Probleme am größten.“

Maretzky bemängelt, dass Pflegekräfte in der Ausbildung nicht lernen, richtig damit umzugehen. Zudem fehle in der täglichen Pflege die Zeit, um auf die seelischen Verletzungen der Menschen angemessen einzugehen: „Wir stehen einfach viel zu sehr unter Strom.“

„Die Pflegenden müssen wissen, welche Symptome auf ein Trauma deuten können“, fordert Radebold. Dazu sei auch historisches Wissen nötig. Nur wer die Hintergründe kenne, sei in der Lage, richtig zu reagieren, bekräftigt Pflegeexpertin Petra Scholz. Dabei sei es aber wichtig, nicht „den Finger in die Wunde zu legen“ und das Trauma dadurch überhaupt erst zurückzuholen: „Fotoalben, Fragen zur Kriegszeit oder Marschmusik können böse Erinnerungen wecken.“ Bei alten Menschen sei es wichtig, in der Gegenwart zu bleiben.

Pflegende müssten sich fragen, was den Betroffenen Schutz und Sicherheit vermittele. Mit dieser Einstellung könnten Belastungen vermieden werden, schreibt auch die Kölner Altenpflegerin Astrid Romeike in einer Arbeit zu Kriegstraumata im Pflegealltag. Und sie gibt Beispiele für die tägliche Arbeit: Etwa den Sichtschutz bei der Intimpflege, den Einsatz ausschließlich weiblichen Personals bei sexuell traumatisierten Frauen, das Vollbad statt einer Dusche. Gehortete und bereits verdorbene Lebensmittel könnten durch frische ersetzt werden - „selbst wenn man weiß, dass auch sie verderben werden.“

Für die inneren, die unsichtbaren Verwüstungen habe im Nachkriegsdeutschland kaum jemand Augen und Ohren gehabt, bilanziert Radebold. Es sei wichtig, dass sich das in der Pflege ändere. „Auch, indem Pflegende einfach da sind, Weinen und Trauer zulassen, Ruhe vermitteln. Das nimmt die Ängste nicht weg, macht es aber leichter, sie noch im Alter als Teil des Lebens anzunehmen. Wenn das dann einige Jahre ohne Panikattacken bedeutet, dann zählt das viel.“

Dieter Sell, epd

Frauen und Kinder 1943 in Russland auf der Flucht. Bild: epd-Bild/ akg-images

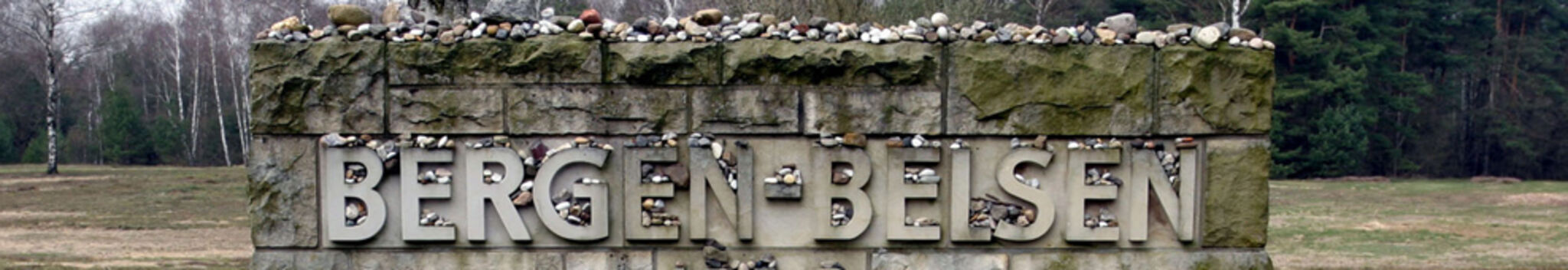

Mit der Themenwoche „beFREIt“ würdigen die Tagesthemen der Landeskirche die Befreiung der Konzentrationslager durch die alliierten Truppen vor 70 Jahren. Unter verschiedenen Aspekten nimmt die Serie Erinnerungen von Zeitzeugen, aktuelle Täterprozesse, theologische Gedanken zum Erinnern und Mahnen, sowie aktives Eintreten für den Frieden in den Blick.

Bild: Jens Schulze

Der Kasseler Altersforscher, Psychiater und Psychoanalytiker Hartmut Radebold (79) zeigt bei einem Powerpoint-Vortrag im Evangelischen Bildungszentrum Bad Bederkesa (Kreis Cuxhaven) bei einem Seminar zum Thema Kriegskinder und Altenpflege historische Fotos von Kriegskindern. Bild: Dieter Sell/ epd-Bild